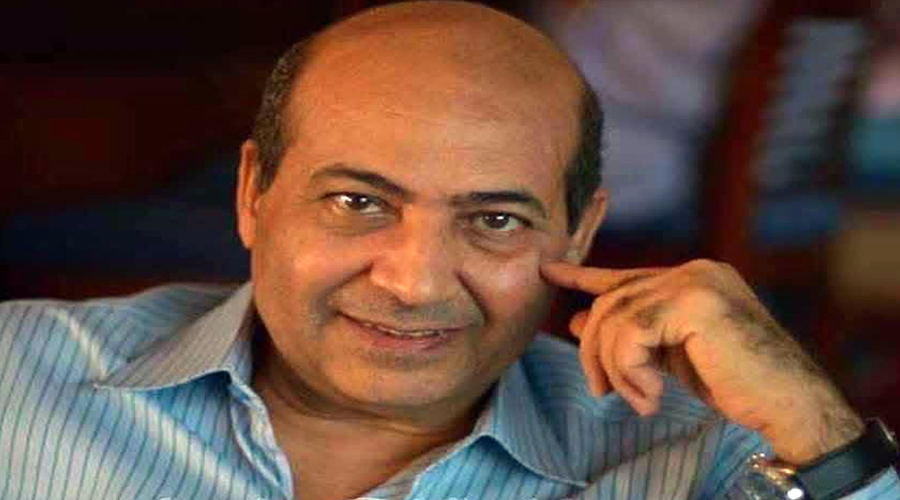

جورج بهجوري

في عيد ميلاده التسعين.. من مذكرات جورج بهجوري "1"

فقدت ذاكرتي، عندما تغيرت سماء مصر الزرقاء برمادي وأسود السماء في باريس، في شتاء عام 1969 منذ أكثر من نصف قرن من الزمان، ومن عمري، فقدت ذاكرة اللون، وفنون ومعارض القاهرة، وحقبة من أجمل سنوات عمري، لعبت فيها بالكاريكاتير في الصحف، وقد استهوتني زوبعة خطوطي على أغلب صفحات الصحف.. ضحكت، وأضحكت الناس معي، أغضبت رؤساء ووزراء، وفنانين، وكتابا، وأسعدت نسبة كبيرة من أهل بلدي، أنتقم لهم وأفرح لهم.

نسيت كل ذلك وعدت أمسك بكراستي وإبرة الروتيرنج الألمانية السوداء في قلم حبر صغير مخصص لدراسة الهندسة والرسوم الدقيقة في المعمار، وهي الإبرة التي ترسم النوافذ وخطوط المنظور العميقة داخل تخطيطات المهندسين «بلانات» المعماريين.

تذكرت أستاذي الرائع «الحسين فوزي» في الحفر، عندما قال لي ذات صباح أمام رسومي المتشابكة أمام قلة نحاسية، العب يا بني بالقلم.. العب يا بني بالقلم.

وعدت أحرك الإبرة السوداء المصنوعة بدقة في ألمانيا وتباع في مكتبات العالم، اشتريت جميع الأرقام من الصفر إلى الرقم خمسة، وعدت ألعب في شوارع باريس فرحا كما طفل أهوج جرى في لونابرك رآه لأول مرة تركته لأمه، بل إني تماديت وعرجت على بوابة ضخمة مزركشة منحوتة في عصر النهضة في الحي اللاتيني، وقلت للحارس الفرنسي بفرنسيتي الركيكة: إني أبحث عن صديقي السوري طالب الفنون «إحسان عنتابي»، هكذا دخلت كلية الفنون الجميلة بباريس من جديد، وجلست في أحضان «فينوس دي ميلو» رغم أن ليس لها ذراعان، جلست في مدرج درس الموديل العاري وسط طلاب الشباب من الفرنجة، وقد صعدت درجا واتخذت لنفسي مكانا وسطهم، والموديل العارية جالسة أمامنا، وعدت من جديد متنكرا طالبا للفنون، بذات الدهشة الأولى التي اعترتني في كلية الفنون الجميلة بالزمالك، عندما دخلتها وأنا في الخامسة عشرة، وقد أصبحت مرة ثانية أتصبب عرقا مثل جسدها العاري المتعب أحاول التأمل حتى الشرايين لأرسمها من جديد.

وجاء الأستاذ الذي يجلس بجوار كل طالب يعينه على إنجاز الرسم، ويرشده ببضع كلمات، وعندما جلس هذا الأستاذ بجواري، ابتسم وقال لي بفرنسيته الأنيقة: إنت جاي تعمل إيه هنا؟ فابتسمت بشقاوة، تركني دون أي تعليق، وعندما ارتديت الموديل ملابسها وانتهى الدرس، التف الطلاب حولي يتفرجون على رسومي العديدة للموديل العاري التي ملأت بها كراستي بإبرة الروترنج السوداء، اضطررت في النهاية أن أعترف وأقول لهم بفرنسيتي الركيكة، دي تاني مرة أعمل الفنون الجميلة.

ساعدني فقداني للذاكرة أن أبدأ من جديد، وأن أصبح طالبا يدرس من جديد وأنا أسأل نفسى.. هل تعلمت الكفاية من أستاذي «الحسين فوزى» و«كمال أمين» و«بيكار» و«عزالدين حمودة» والإجابة كانت بالنفي، والتقصير كان مني، لأني جريت إلى بالتة الألوان قبل التدقيق في رسم الخط الذي يحدد كل شيء، ورحت أملأ كراريسي التي اشتريتها قبل الساندوتش - في الطريق، وتحت أنفاق المترو، وعلى الرصيف، وداخل علبة الليل حيث اخترت ركنا ثابتا في علبة صغيرة مكتظة بشباب الهيبز، أرسمهم حتى الصباح، حتى حفظوا ركني المفضل، وفوجئت بأكواب البيرة تملأ مائدتي إعجابا برسمي من هؤلاء الشباب الذي يجوب أوروبا معه الحب ورغيف الخبز.

بعد أن رسمتهم واحدا واحدا، رشحوني لأعرض في قاعة في «دسلدروف» وسافرت معهم واحتفلوا بأعمالي، وبيعت أغلبها، وعندما عدت إلى باريس اشتريت إبرة حبر روترنج، جديدة وكراسة رسم وعصا الخبز وقطعة الجبن.

كما أمضيت أياما وليالي تحت أرض باريس بالأنفاق أرسم آلاف المسافرين كل صباح من باريس وضواحيها إلى العمل والعودة في المساء، وعندما انتقلت إلى مرسمي في الضواحي أصبح جيراني من إفريقيا هم أبطال رسومي حتى في محطتي ذات مساء وأنا أرسمهم.

وأصبح تجريحي لسطح الورقة البيضاء بالإبرة التي ترسم الأسود نوعا من طرح وشرح كل عواطف عزتي وخوفي من قرصة الأنفلونزا قالوا لي رسومك حزينة في شتاء باريس وإني لا أرى أي لون، أحدثت لي هذه الدراما والصراع مع سطح الورقة من الأسود والأبيض كأني أحكي مونولوج طويل عن غربتي وشغفي للوطن الحبيب البعيد، وكأني أشتاق إلى أصفر وبرتقال الشمس في بلدي ولا أجده، فرحت متماديا في رحلة طويلة من رسوم الحبر الأسود ودخلت مرسم مدينة الفنون لأطبع رسومي ولتتحول إلى لوحات في فن الحفر وتعلمت الرسم على الحجر بذات الأسلوب فن «الليتوغراف»، وهدأت بذلك غربتي عندما تجمعت معي أكثر من لوحة حفرية، فقررت أن أعود إلى القاهرة لأعدد رؤيتي إلى جميع الأماكن والأحياء الشعبية وأرصفة ومقاهي الحسين والأزهر والدراسة والغورية وكانت النتيجة مزيجا من الحزن والفرح، اختلفت رسوم الإبرة في بلدي المفرحة نوعا ورسوم باريس المحزنة.

وعرضت بعضا من رسومي في القاهرة في قاعة جوتة الألمانية وأطلق عليها أستاذي «بيكار» أنين الساقية وثرثرة الشادوف وخرير الماء.

وفي كل رحلة وكل بلد زرتها، حيث أمتعتني كراساتي للرحيل من حين إلى آخر إلى شاطئ بحر في الكوت دازور أو جندول في فينسيا أو جبل في يوغوسلافيا أو سوق في شمال إفريقيا وتنقلت من المغرب أقصى الغرب إلى بيروت وعمان وبغداد أقصى الشرق العربي، وأقتني متحف الفن العربي بالمعهد العالمي العربي بباريس كراسة كاملة عن سوق أصيلة المغرب وعدت أملأ كراسة جديدة داخل الرحلة النيلية الأقصر أسوان، ثم رسوم الريف المصري بعد رحلات أوروبا وبقيت أمنيتي أن أرسم الزحام في اليابان والصين وتايلاند والهند وإيران.

وعندما عدت إلى باريس في العام 1973 ومعي مفتاح مرسم مدينة الفنون التابعة لبلدية باريس، بعد سنوات طويلة من تقديم الدوسيه الكامل وجاءني الرد من مديرة المدينة الفنية، التي تضم الفنانين المتميزين ولهم منح إقامة في باريس من الموسيقى إلى الرواية إلى النحت إلى الرسم والتمثيل والباليه والأوبرا، الرد به عبارة صغيرة هامة أذكرها: وطنك مصر لم يشترك في أقساط البناء وليس من حق أي فنان منها أن يحصل على مرسم إذا كان رساما أو غرفة بيانو إذا كان عازفا، الجملة التالية من الرسالة متعادلة تقول: إلا أننا كلجنة الاختيار اهتمت بأعمالك لذلك أعطتك مرسما لفترة الإجازة الصيفية قابلة للمد والاستمرار فيها إذا سمح الحال بعدم وصول أصحاب المنح إلى باريس في هذه الفترة من إقامتك.

وتشاء الظروف رغم عدم اشتراك مصر في بناء هذه المدينة التي تشترك فيها أغلب بلاد العالم الثرية من أمريكا إلى ألمانيا إلى السويد والنرويج، ولكنها تصل أحيانا إلى العالم الثالث مثل الهند وإيران وتونس أن يصبح الاثنان من فناني مصر محترفين أحدهما العازف المبدع «رمزي يسي» والثاني لي، وثالثنا بعد ذلك الفنان الرسام «يوسف فرنسيس»، الذي يحدث حضورهم في الموقع الفني للمدينة العالمية تمثيلا وسفارة فنية من خلال حفلات «رمزي يسي» في القاعة الملحقة بالطابق الأرضي ومعرضا في قاعة البدروم «ليوسف فرنسيس» ولي، أحدث هذا التغيير أثرا كبيرا وفي فترة جميلة من العمر، إن أحد أحلامي أن يكون لي محترفا على ضفاف السين وأرى من نافذتي مع قهوة الصباح قمة «النوتردام» وكأنها مع صاحبتها تحرسني وترشدني إلى إبداع جديد، وكأني من خلال همسة الإبرة نوعا من الدانتيلا المعاصرة.

أصبح لي مرسم به نافذة كبيرة تطل على تحفة المعمار من الدانتيلا الحجرية «النوتردام» وجدار كامل أستطيع أن أرسم عليه لوحة بعرضها وطولها، بالإضافة إلى طاولة رسم في ركن جميل وحامل رسم يقف شامخا وسط الصالة الوحيدة للمرسم، بالإضافة إلى ركن النوم والمطبخ والحمام. هكذا أصابني تغيير موقع حياتي إلى تغيير أسلوبي في الرسم واختيار أدوات جديدة.

هذه المرة الورق الأبيض السميك المليء بالتضاريس، كما ذكرت، وأنواع كثيرة من أواني الحبرة الأسود وريشات عديدة من أقلام الروترينج، حتى عدت إلى مصر مرة أخرى، محاولا الاستقرار في بلدي.

تحولت طرقات صبية ورجال ميكانيكية معروف من الدق فوق رأسي إلى نغم أنام عليه واعتاد على ضجيجه، ويتطرق إلى أذني كل صباح ومساء صوت الموسيقار الخالد «عبدالوهاب» والسيدة «أم كلثوم»، فأذهب في رحلة صحفية مع «يوسف فرنسيس» وزوجته الصحفية «منى سراج» لأرسمه وأرسمها وأنا وجه لوجه أو وجه لأذن، فطالما سحرني تجسيد الصوت إلى رسم من السمعي إلى البصري.

حانوت الكواء وعازف القيثار في نهاية الطريق وبائع قراطيس اللب المملح الأبيض والأسمر إلى عربة الفول التي تفترض الطريق فيصبح للموقع نقطة جديدة ذهبية لتكوين جديد مركزها عنق الحلة السوداء، التي يزدحم دورانها بالفول المحترق بالفرن وحولها وجوه الأجساد تتهادى مع نشوة الزيت الحلو والحار، ورأس بصلة وكوز ماء، وتمزق الأصابع الرغيف الطازج وتلتهم الأفواه لقمات الفول الساخن.

يحاورني ويحيرني ويسحرني حركة لاعب الأكروبات الشعبي الذي يحمل عشرات الأرغفة بل المئات أحيانا على الرأس يطير بها وسط مرور القاهرة فرسمته عشرات المرات، أما رسوم الشيشة المنتشرة في أزقة الأحياد الشعبية ووسط البلد في القاهرة فقد لازمتني طول العمر.

ومرت الأيام الألف حاملا أوراقي إلى كل مكان من الرحلات القصيرة إلى الصعيد في البر الغربي للأقصر، ثم أسوان والعودة إلى مآذن القاهرة وحي الأزهر والحسين.

جلسة السيدة الفاضلة «حكمت» وهي تتأمل نفسها ما قبل كوب الشاي أو بعد فنجان القهوة في جلسة في محل «لاباس» وسط البلد مع الفنان «عادل إمام» وأخرى مع صاحب أغنيات الشعب. عدت مجددا إلى باريس، وفى صباح رمادي جديد، اشتريت أنواعا حديثة من الإبرة والكراسة ورسمت كما طالب إعدادي فنون - من جديد - في عمر الخامسة والثلاثين.

أعطتني نتيجة العمل - نوعا ما - راحة البال والاقتناع والكفاية إلى حد كبير بدراسة العناصر والمرئيات، ثم تنفيذها بعد ذلك على الحجر والنحاس، وطبعت العشرات والمئات، وسعدت بفكرة الرسم الدقيق وتوزيع درجات اللون الأسود وأشغال الإبرة كأنها قطعة من النسيج، كما أني تأكدت من سلامة اللوحة الملونة فالرسم بالخط ودرجات الأسود هو ميزان اللوحة، لأن اللوحة بألوانها لا تعطي درجات حادة بين الأسود والأبيض فتبقى باهتة ينقصها هذا الميزان.

وعدت أبحث في متاحف باريس عن عمالقة فن الحفر والرسم والجرافيك القدامى أمثال «جوستاف دوريه» و«دومييه»، وتابعت كراريس الكبار من فناني هذا العصر، وتوقفت عند رسوم «ماتيس» و«ديجا» و«جوجان» حتى وصلت إلى «بيكاسو».

حفظت كراريسه صفحة صفحة، بل إني أخذت معي كراسة بيضاء تماما لأملأها من متحفه في قصر الملح بالحي الثالث ومعرضه الذي أقيم في القصر الكبير بالحي الثامن، ولم أقلد أي رسم ولكني ترجمت إحساسي بعمله بأسلوبي فنجحت الفكرة، وأصبح لدى كراريس كاملة لجميع رسومه بالحبر، التي أراد أن يكرم فيها عشقه لرسوم رواد عصر النهضة في فن الرسم أمثال رافاييل وآنجر وهولباين ورمبرانت.

بل إني تماديت واخترت الزوايا الصعبة جدا في الجسم الإنساني، في حركة الانثناء أو الانحناء أو القفز أو الجري أو الرقص وأصررت على تحدي الصعوبات، فأنجزت عشرات الكراريس بل مئات المجموعات.

وأخذتني متعة التحدي والرسوم المعقدة، كما في المجموعات أيضًا؛ حيث يزدحم الناس في الأعياد، كعيد الثورة الوطني وعيد الموسيقى، والأسواق، والحنين إلى رسوم الأجداد على جدران معابد الأقصر وتل العمارنة ووادي الملوك والنبلاء والملكات فبت أرسم أعمالهم من جديد، كما يقولون في الموسيقى «بتوزيع جديد».

يستهويني الرسم في الطائرة. ربما لأنني أعود إلى «حورس»، الذي جئت منه هكذا تخيلت دائمًا جذوري القديمة، تطير الطائرة فيصبح لي جناحان، أرسم وبي شعور غريب بالحرية وأول وجه أراه هو المضيفة، وتمرت سنوات ربع قرن كاملة، لتفاجئني المضيفة ذاتها وتقول لي هل تذكر رسمك لي منذ وقت بعيد إنه لا يزال أمامي على تسريحة حجرة النوم.