حكاية مهاجري الخلاوي القرآنية في جمهورية تشاد

في جمهورية تشاد التي تقع بوسط أفريقيا وتعد خامس أكبر بلد أفريقي من حيث المساحة، وفي بلد لغته الرسمية هي العربية ثم الفرنسية، وتبلغ نسبة مسلميه 85% ترى انتشارًا كبيرًا لما يعرف باسم "الخلاوي القرآنية"، وما يعرف في بعض الجهات بجمهورية تشاد باسم "كتاتيب الأشجار"، أو "المسيج" وهو المصطلح الأكثر شيوعاً في وسط وغرب تشاد، حيث يلتف حولها مئات الأطفال لتعلم القرآن الكريم وحفظه وترتيله، وهي بمثابة إرث ديني وثقافي عريق، يتوارثه المسلمون التشاديون.. لذا تنتشر الخلاوي القرآنية انتشار واسعًا في العديد من المدن التشادية وبين العديد من القبائل خاصة القبائل العربية، وهي أولى الحقوق التي يقدمها الآباء لأبنائهم حرصًا منهم على تربيتهم تربية دينية تسمو بهم وبأخلاقهم عن الفساد والشرور، وتجعلهم أكثر التصاقًا بدينهم وهويتهم الإسلامية.. بعد عزوفهم عن تعليم أبنائهم بالمدارس الفرنسية التي أٌنشئت فترة الاحتلال الفرنسى 1900-1960م وأصبح التوجه إلى المدارس النظامية التي تم تأسيسها بجمهورية تشاد حفاظًا على الهوية الإسلامية ورفضًا لثقافة المستعمر، ثم الخلاوي لتعليم أبنائهم القرآن بأحكام تلاوته.

معنى الخلوة ونشأتها:

والخلوة في الأصل مشتقة من الاختلاء، أي الانفراد في مكان لا مخالطة فيه، ثم صار مصطلحًا يُطلق على المكان الذي يختلي فيه معلم القرآن مع الصبيان لتحفيظهم القرآن بإحدى الروايات المتداولة.. وللخلاوي وجود ضارب في القدم تزامن مع دخول الإسلام في القرن الأول الهجري إلى جمهورية تشاد، فتكونت مملكة كانم الإسلامية، وكانت امبراطورية ضخمة في أفريقيا في القرن التاسع الميلادي، ورابع امبراطورية على مستوى العالم، وكانت تلك الامبراطورية تتبع الخليفة العباسي في مصر، وكان من أولى ثمار دخول الإسلام إلى تشاد نشأة تلك الخلاوي، التي جذبت التشاديين إلى حفظ القرآن بقراءة الإمام "ورش"، والذي كان مصري الأصل، حيث انتقلت لهم من مصر لكونها مقر الخلافة العباسية.. ولا توجد للخلاوي جهة تنظيمية ولا رقابية في تشاد ولا تخضع لإشراف حكومي، ولكنها تنتشر انتشارا واسعا فتجدها تحت الأشجار وبجوار الجدران وتحت السقائف.

الفرق بين الخلاوي و"كتاتيب الأشجار":

ومن الأمور التي تعكس القيمه الدينية، والاجتماعية، والثقافية لحفظ القرآن عند التشاديين أن حافظ القرآن لا يكون عليه تقديم المهر لعروسه إنما يتكفل أبو الزوجة بدفع المهر.

وتختلف "كتاتيب الأشجار" عن "الخلاوي القرآنية" من حيث الحجم، فكتاتيب الأشجار بمثابة "خلاوي صغيرة"، يتوافد عليها المشايخ من مختلف الأماكن في تشاد، فيجعلون لأنفسهم خلوة قرآنية.

غير أن "كتاتيب الأشجار" من أكثر أحد المظاهر المميزة للتشاديين، حيث تجد الأطفال يفترشون الأشجار مستظلين بها هربًا من قيظ الشمس وحرها لما تمثله الأشجار من قيمة ثقافية كبيرة في بلد صحراوي كتشاد.

ويسمى الشيخ القائم على عملية تعليم القرآن باسم الفقير أو شيخ الخلوة. وأعلى المراتب لمشايخ الخلوة هو "الجوني"، ويكون على علم تام بمفردات القرآن وأحكامه، ويلقب الجوني كذلك "بالقلم"، وعادة ما يقوم بالمراجعة على جميع المشايخ، وفي الغالب لا يكون الفقير أو شيخ الخلوة من نفس البلدة، ويأتي له الأطفال من مدن بعيده مما يجعل من الإقامة معه في بلدته ضرورة لبعد المسافة ولادخار الوقت في عملية تعلم القرآن.

وقد اصطلح في تشاد إطلاق كلمة "المهاجرين لحفظ القرآن"، على الأطفال الذين يسلمهم آباؤهم إلى مشايخ الخلاوي لتعليمهم القرآن.

ويخاطب المهاجرون شيخ الخلوة بكلمة سيدنا احترامًا وتقديرًا له؛ لكونه حاملاً لكتاب الله ومعلمًا إياه، فهو سيد بتسويد القرآن له.

طرق تعلم القرآن بالخلاوي:

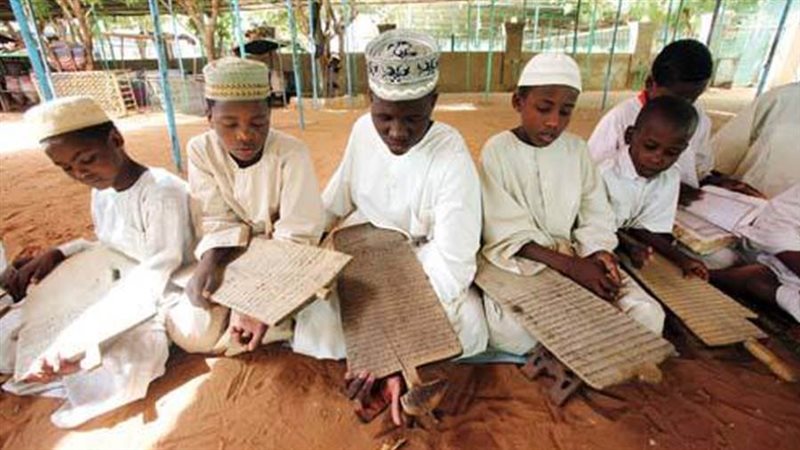

ويتم تعلم القرآن بالطرق التقليدية، حيث يحمل الأطفال الألواح الخشبية يخطًون عليها ما تم حفظه باستخدام أقلام خشبية تغمس في حبر وهم يرددون بصوت مستمر وراء الفقير. وتتبع الخلوة نظام التعليم الفردي، والذي يمثِّل فيه كل طالب فصلاً قائمًا بذاته فلا يرتبط بالآخرين في مقدار ما يتحصل عليه من حفظ للقرآن الكريم، فكل يسير قدر طاقته في الحفظ.

ولا تضع الخلوة حدّا لعدد الملتحقين بها، كما لا تحدد عددا من السنوات للبقاء بها. وتعتمد الخلوة على نظام المعلم الواحد، فالشيخ يمكن أنْ يشرف على عدد كبير من الطلاب بمعاونة المتقدمين من الطلبة في القراءة، حيث يتم توزيع الطلبة الجدد على الطلبة المتقدمين في الدّراسة ليقوموا بتدريسهم تحت إشراف الشيخ.

وتتفاوت أعمار المهاجرين ما بين الخامسة وسن المراهقة وأغلبهم من أبناء المزارعين والرعاة الذين لا يملكون المال، فيودعهم آباؤهم لشيوخ يتعهدون بتعليمهم القرآن. ويبدأ الدرس يوميًا من بعد صلاة الفجر إلى الظهر ويحصلون على إجازة من الأربعاء إلى الجمعة، وفي المساء يخرج الأطفال على شكل مجموعات صغيرة لسؤال الناس وطلب الطعام منهم، ويخرجون لأسواق المدينة ليعودوا في المساء بالمال أو الطعام لشيخ الخلوة، فأغلب الخلاوي تعتمد على صدقات الأهالي بالمنطقة ولا يوجد أي دعم حكومي لها ولا يتقاضى شيوخ الخلاوي راتبًا.

ويعيش المهاجرون الصغار في تلك الخلاوي حياة قاسية لا تختلف عن قسوة حياتهم في مدنهم، كما يكون عليهم أن يتدبروا مطعمهم ومشربهم بطلبه، حيث يمنح المهاجرون منذ اليوم الأول "كورية" وهي صحن صغير أبيض فيحملونه طارقين بيوت القرية مرددين عبارة "في شان الله"، فيعطيه أهل البيت ما تيسر لهم من الطعام فيحملهونه إلى شيخهم ليأكل منه أولاً احتراماً وإجلالاً، ثم يأكلون هم من بعده، وفي المقابل يرفض كثير من المشايخ، يعترضون على تلك الطريقة ويرفضون ممارسة التلاميذ للتسول، نظراً لتنافيه مع قيم الإسلام وبدافع الأبوة، ويتفاوت المشايخ ما بين الرقة والغلظه فلكل أسلوبه وطريقة إدارة مختلفة للخلوة، ولكن تجمعهم وحدة الهدف وهي تعليم الصغار للقرآن وحفظه وترتيله حتى يقوموا بختمه.

وحديثٌا أصبح شيخ الخلوة يتقاضى راتبًا سنوياً يصل لمئة دولار حتى يؤمن للمهاجر مؤنته ويؤمن له احتياجاته.

مهاجرو الخلاوي يحملون الألواح ويرتلون القرآن

الخلاوي أحد أساليب تقويم الأبناء:

قد يحمل الأب ابنه إلى تلك الخلاوي كنوع من العقاب إذا جنح الابن في تصرفاته أو رآه يدخن فيحمله مكبلاً بالأغلال، وهذا الخيار يكون أفضل من دخول الابن السجن أو القبض عليه من قبل السلطات، فيكون نقله للخلوة بمثابة شكل من أشكال الإصلاح وإعادة التأهيل، ويتم التعامل معه داخل تلك الخلاوى بشيء من الصرامة، وكثيراً ما يصل العقاب إلى الضرب ويُعطي الأب للفكي كامل الصلاحية في تهذيب ابنه وتأديبه من أول يوم يسلمه فيه، قائلاً له: "لنا العظم، ولك اللحم"، وبقدر ما تُعطي هذه المقولة الشيخ صلاحية ضرب الابن؛ تضع حدًا لهذا الضرب وتقيده، فهي بمثابة عقد تربوي بينه وبين الأب في معاقبة الابن إذا ما عصى. ولا يوقع الشيخ عقوبة الضرب إلا عند تقصير الطلاب في الحفظ، أو عند غياب الطالب من غير عذر مقبول أو استئذان مسبق، أو عند إخفاقه في حفظ مقطعه.

وللقتيات حظ من حفظ القرآن، ولكن لا يتم إرسالهن إلى الخلاوي أو المدن إنما ينضممن لحلقات القرآن الموجود في المدن التي يعيشن فيها. وفور انتهاء المهاجرين من حفظ القرآن يعودن إلى مدنهم فيستقبلون استقبالاً حافلاً من قبل أهلهم وذويهم فقد أدوا ما عليهم وقاموا بحمل أمانة القرآن ورفعوا هامات آبائهم عالياً، وعادوا بشخصية جديدة تحظى بتقدير وتبجيل مجتمعي منقطع النظير.

المصادر:

1- محمد خليفة الصديق: تجربة المدارس القرآنية في السودان، مجلة أصول الدين، http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/13

2. عبد الله أحمد سعيد: رحلة القرآن من دار الأرقم إلى السودان، جامعة أفريقيا العالمية، مركز البحوث والدراسات الأفريقية، العدد (24)، 2000

3. محمد سرحان: (3/10/2018)، التعليم الإسلامي في أفريقيا حائط صد أمام التنصير، تم الاطلاع عليه في 30/12/2019.

4. مقابلة مع السيد الأستاذ محمد أحمد الأمين العام لطلاب تشاد بجمهورية مصر العربية 2022.

رئيس قسم التاريخ والآثار – بالجامعة الإسلامية بمنيسوتا