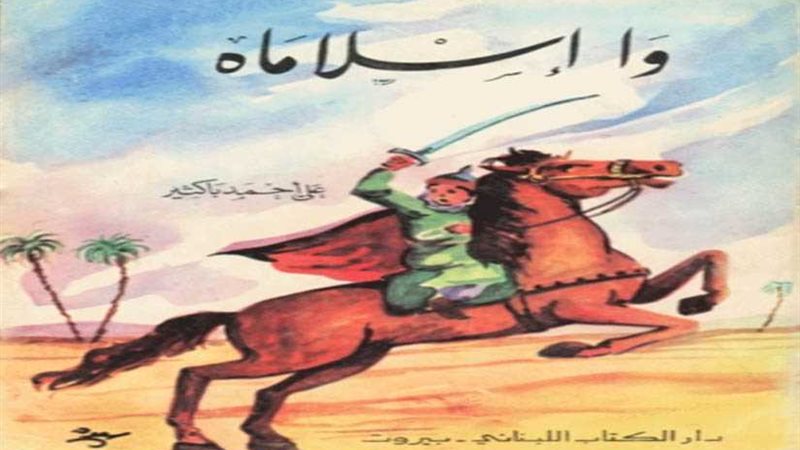

اليوم.. الذكرى السابعة بعد المائة لميلاد الأديب علي أحمد باكثير صاحب رواية "وا إسلاماه"

كتب - خالد بيومي

ولد علي بن أحمد بن محمد باكثير، يوم 21 ديسمبر1910، بمدينة سورابايا الإندونيسية، من أبوين عربييْن قَدِما إلى هذه المنطقة النائية من حضرموت اليمَني، وينتهي نسب أسرته إلى قبيلة كِندة التي افتخر بانتمائه إليها في شعره؛ كما في جيميته “لمنهاج امرئ القيس”.

وقد تعلم في مسقط رأسه مبادئ العربية والحساب، وحفظ نصيباً من القرآن الكريم، ودرس بعض أصول علوم الشريعة، على غرار ما كان يفعله الحضارمة في إندونيسيا مع صغارهم. وحين بلغ العاشرة من عمره، انتقل به أبوه الشيخ أحمد بن محمد باكثير (ت1925م) – الذي كان أستاذه الأول – إلى بلده الأصلي ليتعلم العربية النقية من الهُجنة واللُّكنة، وليتفقَّه في الدين وعلومه، وليتربّى على عادات بلده الأصيلة، وليتلقى العلم من أفواه جملة من المشايخ والعلماء الأجلاّء، في اليمن، في عدد من حقول المعرفة؛ وعلى رأسهم عمّه القاضي الشيخ محمد بن محمد باكثير (ت1936م) الذي ألف كتاباً ترجم فيه لإحدى الأسر اليمنية العريقة في العلم والأدب والفضل، هي أسرة آل باكثير، سمّاه “البنان المُشير إلى علماء وفضلاء آل أبي كثير” (حققه عبد الله بن محمد الحبشي).

ولما تأسّست أول مدرسة في سيئون، بحضرموت، حيث استقر بعد مجيئه من سورابايا، التحق بها، وتتلمذ فيها إلى حدود سنة 1342هـ، وقرأ عدداً من أمّات كتب الفقه والأدب واللغة وعلوم الدين؛ بحيث درس جملة من الكتب الأصول في المذهب الشافعي، الذي كان سائداً يومئذٍ في حضرموت، ومن المؤلفات الأدبية واللغوية، وفي مقدمتها كتب ابن هشام الأنصاري (مُغني اللبيب – قطر الندى – شذور الذهب)، و”ملحة الإعراب” وشرحها للحريري، و”الكامل” للمبرّد، وأمالي المرتضى، و”الأغاني” لأبي الفرج الأصفهاني، و”وفيات الأعيان” لابن خِلِّكان، و”العقد الفريد” لابن عبد ربه القرطبي. وحفظ، إلى جانب كثير من أحزاب القرآن الكريم، عدداً من المتون العلمية؛ من مثل ألفية ابن مالك الأندلسي في النحو والصرف، و”جوهرة التوحيد” لبرهان الدين إبراهيم اللقاني، و”الزبد” لأحمد بن حسين بن رسلان في الفقه الشافعي. كما حفظ كَمّية مهمّة من الأشعار، ولاسيما من شعر أبي الطيب المتنبي الذي كان يعْجب به كثيراً حتى كاد أن يحفظ ديوانه عن ظهر قلب. وكان باكثير متفوقاً في دراسته، معدوداً ضمن صِفوة طلاب مدرسة النهضة العلمية، وظهر نبوغه في الأدب منذ سنّ مبكرة؛ بحيث قال عنه عمُّه صاحبُ “البنان المشير”، في سياق تَعْداده أبناء أخيه أحمد: “الولد الثالث علي بن أحمد نبيل نبيه ذو فهم جيد بارع، خرج به أبوه من جَاوَه وهو دون البلوغ، قرأ القرآن وحفظ منه ما شاء الله وصار من أهل القسم الأعْلى من المدرسة المُسَمّاة “النهضة العلمية”، وترقى فيها، وعُدَّ نبيهاً، وحفظ المتون؛ مثل الألفية والزبد والجوهرة وغيرها من متون التجويد. كما حفظ اللامية لابن مالك، وقرأ في شرحها على عمه جميع هذه الكتب، وحضر الدروس، وهُرع إلى القاموس، وحفظ من اللغة كثيراً ومن الأشعار أكثر، وقال الشعر، وخطب الخُطب…

وعقب تخرُّجه في هذه المدرسة، اشتغل مدرِّساً فيها، قبل أن يتولى إدارتها وهو دون سن العشرين. وطَوالَ فترة وجوده على رأس هذه المؤسسة، حاول أن يطوّر طريقة التعليم، ويُصلِح نظام التدريس فيها، وفي غيرها من مدارس اليمن، بالدعوة إلى اعتماد أساليب أخرى، ووضْع برامج جديدة تكون أجْدى وأنجع. وهكذا، فقد نادى بانتهاج طرق حديثة في التعليم تركز على الفهم والاستيعاب لا على الحفظ وحشو أدمغة المتعلمين بالمعارف حتى إذا طُلب إليهم توظيفها، أو إذا وُضعوا في وضعيات أخرى، عجزوا عن التعامل معها وحلّها. ويظهر لقارئ أشعاره مدى تركيزه على إصلاح التعليم؛ لأنه كان يدرك، يقيناً، أن ذلك هو المدخل الطبيعي للنهوض والتقدم. وبالمقابل، استهجن الاستمرار في الأخذ بأساليب التدريس العتيقة، ونادى بضرورة ترْك الجُمود، ودعا إلى تكوين جيل جديد من الطلاب يكون سلاحُه العلم، ويكون قادراً على استيعاب ما يقرؤه، واستثماره عملياً، وتكون له كفاية التحليل والتركيب والتقويم المؤسَّس على معطيات ومنطلقات ثابتة. وعارَض الاقتصار، في التعليم، على البنين دون البنات، مؤكداً أن نهضة أي أمة تُبنى برجالها ونسائها معاً. وقد صرّف كثيراً من هذه الأفكار، ومرّرها إلى الناس، عبر مجلة شهرية أصدرها، عام 1930، باسم “التهذيب”، وكانت رسالتها تربوية إصلاحية بالأساس، إلا أنها لم تعمِّرْ طويل. ولا شك في أن باكثير، في دعواته الإصلاحية، كان متأثراً بأعلام السلفية في الوطن العربي سواء ممّن جايلهم أو سبقوه. فقد تأثر بشخصيتي المُصلحين جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، وقرأ كتب ابن تيمية وابن القيم قبل ذلك، وراسَل محمد رشيد رضا ومحب الدين الخطيب وشكيب أرسلان أيام إقامته في جنيڤ. ولم يكن باكثير منغلقاً على ذاته الأصيلة، ومتوقفاً عند الحدود التي رسمها الأسلاف فقط، غافلاً عمّا يجري في واقعه وعمّا لدى الآخر، بل إنه كان، كما يقول محمد أبو بكر حميد، مصلحاً سلفياً تنويرياً منفتحاً على عصره وعلى غيره، جامعاً بين الأصالة والمعاصرة؛ لأنه كان يرى أن ذلك هو أقوَمُ طريق للنهوض والنماء.

وخلال مقامه بحضرموت، تزوج باكثير، وهو صغير السن، ولكنه فُجع بوفاة زوجته في بداية شبابها، بعد مدة قصيرة من زواجهما. وقد تأثر بهذا الحادث الأليم أيما تأثر؛ فكتب فيها قصائد عدة، وأهدى إلى روحها أول مسرحيةٍ ألفها. وبعد ذلك، غادر حضرموت صوبَ عدن عام 1931، التي لم يمكث فيها طويلاً حتى انتقل إلى الصومال والحبشة، قبل أن يتجه إلى الحجاز التي استقر فيها زمناً أتيحَ له خلاله أن يَنظِم منظومته الموسومة بـ”نظام البردة أو ذكرى الرسول صلى الله عليه وسلم”، ويؤلفَ أول عمل له في المسرح الشعري، طبعه لدى قدومه إلى مصر بعنوان “همام أو في عاصمة الأحقاف”، وحين أعاد طبْعه بعدن، عام 1967، أجْرى بعضَ التعديل على عنوانه، فطبعه، ثانيةً، بعنوان “همام أو في بلاد الأحقاف”، وضَمَّنَه عدداً من أفكاره الإصلاحية التي تكوّنت لديه طوال إقامته في حضرموت. وقد عَدَّ عبد الحكيم الزبيدي هذه المسرحية أول مسرحية شعرية اجتماعية عربية، وقبلها كان يغلب على المسرح الشعري العربي الطابع التاريخي سواء في أحداثه أو موضوعاته أو شخصياته. وهي مؤلفة عام 1933، بعد تأثر باكثير بمسرحيات أحمد شوقي الشعرية. وتجدُر الإشارة إلى أن أديبنا كان من المتأثرين كثيراً بشوقي، ويمكن للقارئ أن يلمَس ذلك، بوضوح، لدى قراءته أشعارَه التي يتناصّ فيها، كثيراً، مع شعر شوقي. علماً بأنه كان، قبْلاً، مُعجَباً أكثر بأشعار معاصره حافظ إبراهيم؛ شاعر النيل، ومما يدل على ذلك أن باكثير أرْسل في طلب ديوان حافظ حين صدوره في مصر، وهو ما يزال مُقيماً في سيئون الحَضْرَمية، ولمّا وصلته نسخة منه أوْلَمَ، وجمع لفيفاً من الأدباء في دارهونظم أبياتاً بهذه المناسبة.

وكان قدومُه إلى الحجاز، وقراءته المسرحيات الشعرية الشوقيّة، نقطة تحوُّل في نظرته إلى شوقي وحافظ؛ إذ غيّر موقفه في اتجاه تقديم الأول على الثاني، ولكنِ دون أن يعنيَ ذلك استخفافه بشعر حافظ مطلقاً.

وفي عام 1934، انتقل باكثير إلى مصر، التي اتخذها مستقرَّه النهائي، فالتحق بجامعة القاهرة (جامعة فؤاد الأول سابقاً)، مختاراً شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها، وتخرج فيها، عام 1939، حاملا شهادة الإجازة. والتحق، مباشرة، بمعهد التربية للمعلمين، الذي حصل منه على الدبلوم عام 1940. واشتغل مدرِّساً بمصر حوالي خمس عشْرة سنة. وخلال فترة دراسته الجامعية، ترجَم مسرحية “روميو وجولييت” لوليام شكسبير من اللغة الإنجليزية إلى العربية، بالشعر المُرْسَل أو بالشعر الحُرّ كما يسمى لدى جمهور دارسِينا اليوم. وبعدها بعامين (1938)، ألف مسرحيته المعروفة “إخناتون ونفرتيتي” بالشعر المرسل، لتكون، بذلك، كما يقول الزبيدي، “أول مسرحية عربية تؤلف بالشعر الحر، بل أول تجربة شعرية فيه. وستكون لنا وقفة مع هذه الريادة، لاحقاً، عند حديثنا عن مسرح باكثير الشعري.

ولمّا حلا لباكثير المقام بمصر، تزوج، عام 1943، بسيدة مصرية لها ابنة من زوج سابق، فتربّت في كنف أديبنا الذي لم يرزقه الله تعالى أطفالاً، وجعلها بمثابة ابنةٍ من صلبه؛ فأغدق عليها الحنان والعطف وشتى ضروب الإحسان المادي والمعنوي. وحصل على الجنسية المصرية، بموجب مرسوم ملكي، عام 1951.

وأحبّ مصر حبّاً جمّاً، واستطاب العيش فوق أرضها وبين أبنائها، واختارها موطناً له إلى حين موته، ولم يخطُر بباله أن يتركها حتى في سنوات حياته الأخيرة التي تعرّض خلالها إلى مضايَقات من قِبل أعدائه من الشيوعيين وغيرهم، وحوصِر أدبياً فمُنعت أعماله من الانتشار، ونُصبت عراقيل في وجه شخصه وكتاباته حتى لا تصل إلى وسائل الإعلام! بل إنه آثر البقاء في مصر حتى حين تلقى عُروضاً مُغرية لترْكها من جهات عديدة في لندن ولبنان والكويت.

وسافر باكثير، عام 1954، إلى الديار الفرنسية ضمن بعثة دراسية حُرّة. كما زار دولاً أوربية أخرى (إنجلترا – رومانيا – الاتحاد السوفيتي سابقاً)، إلى جانب عدد من الدول العربية (لبنان – سوريا – الكويت…). وزار تركيا، كذلك، وكان عاقداً العزمَ على تأليف مسرحية شعرية عن فتح القسطنطينية، ولكنّ المنية عاجَلته قبل أن يبدأ كتابتها، كما باغتته قبل أن يُنهي مسرحيته الشعرية عن بلدته حضرموت، التي تكوّنت لديه فكرتها حين زيارته إياها عام 1968، ومكوثه فيها قرابة شهر، وقد استوحى تصور هذا العمل وموضوعه الأساسي من أسطورة شاعر شعبي يمني اسمُه ابن زامل. وقد أتاحت له زياراته تلك تعلمَ لغات أخرى، إلى جانب الملاوية والعربية، ولاسيما الفرنسية والإنجليزية.

وبعد عقد ونصف من العمل في التدريس، انتقل باكثير، عام 1955، للعمل في وزارة الثقافة والإرشاد القومي المصرية لدى إحداثها، وبالتحديد في مصلحة الفنون، وظل فيها إلى حين وفاته. وكان يشتغل معه، في مكتب واحد، الأديب العربي العالمي نجيب محفوظ. إلا أنه كان يُشرف على المسرح، على حين كان يشرف زميلُه نجيب على السينما. وكان رئيسهما المباشر، معاً، الأديب المعروف يحيى حقي. ولم يكن هذا أول تعارف بين باكثير ومحفوظ، بل حصل ذلك قبل سنواتٍ عديدة؛ إذ فازا مناصفةً بجائزة السيدة قوت القلوب الدمرداشية، في الأدب، عام 1944؛ بحيث نالها باكثير عن روايته الأولى “سلاّمة القس”، وهي رواية تاريخية الطابَع، على حين حازها نجيب محفوظ عن روايته الثانية “رادوبيس”، وهي كذلك رواية تاريخية تستلهم تاريخ مصر القديم. وحصل خلالَ مرحلة عمله بهذا القطاع الوزاري على منحتيْ تفرُّغ؛ أولاهُما امتدت من 1961 إلى 1963، أنجز خلالها ملحمته الدرامية الكبرى عن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بدءاً من توليه الخلافة إلى حين مقتله، في تسعة عشر جزءاً حُوِّلت إلى مسلسل تلفِزيوني فاقت حلَقاته المائة. وقد عُدَّ بذلك أول مَنْ كتب الملحمة المسرحية في الأدب العربي، وعُدّت ملحمته تلك ثاني أطول عمل درامي في تاريخ المسرح العالمي بعد مسرحية “الحكام” للكاتب الإنجليزي طوماس هاردي. كما عُدّ باكثير أول أديب عربي يحصل على منحة تفرغ في مصر. وحظي بمنحة تفرغ ثانية أنجز خلالها ثلاثيته المسرحية عن الغزو النابُليوني لمصر (الدودة والثعبان – أحلام نابليون – مأساة زينب)؛ طُبع جزؤها الأول في حياة مُبدِعها، والجزآن الآخَران بعد وفاته. ويعد باكثير، بهذا العمل، أول عربي يؤلف ثلاثية مسرحية، نظيرَ ما فعله صديقه نجيب محفوظ صاحب الثلاثية الروائية المعروفة (بين القصرين – قصر الشوق – السُّكّرية).

وفارَق باكثير الحياة بالقاهرة، إثر نوبة قلبية، يوم 10 نوفمبر 1969، عن عمر يقارب الستين سنة، ودُفن بمدافن الإمام الشافعي في مقبرة عائلة زوجته المصرية. وكانت آخر صيحاته، كما يذكر المهتمون بسيرة حياته، “لقد ذبحوني”، في إشارة إلى أعدائه الذين حاربوه، وضايقوه، وحاصروه، وسعوا، بكل الوسائل، إلى تشويه سُمعته، لاسيما أنهم كانوا فئة نافذة في الصحف والإعلام على اختلاف أشكاله، وفي عديدٍ من الميادين الثقافية بمصر، وكانت مدعومة من جمال عبد الناصر وبلطجيتــه.

وكان أولئك الأعداءُ، وأغلبهم من الشيوعيين، يستهزئون به، وينادونه ساخرين “علي إسلامسْتان”، ولم يكن المدعوّ يُخفي كبيرَ اعتزازه بأنْ تلصَق بشخصيته وبأدبه صفة “الإسلامية”. وطالما سَخّر قلمه للوقوف في وجه المدّ الشيوعي الذي كان جارفاً في الخمسينيات والستينيات في جُلّ أنحاء العالم العربي؛ كما في روايته “الثائر الأحمر” التي حُوِّلت إلى تمثيلية إذاعية.